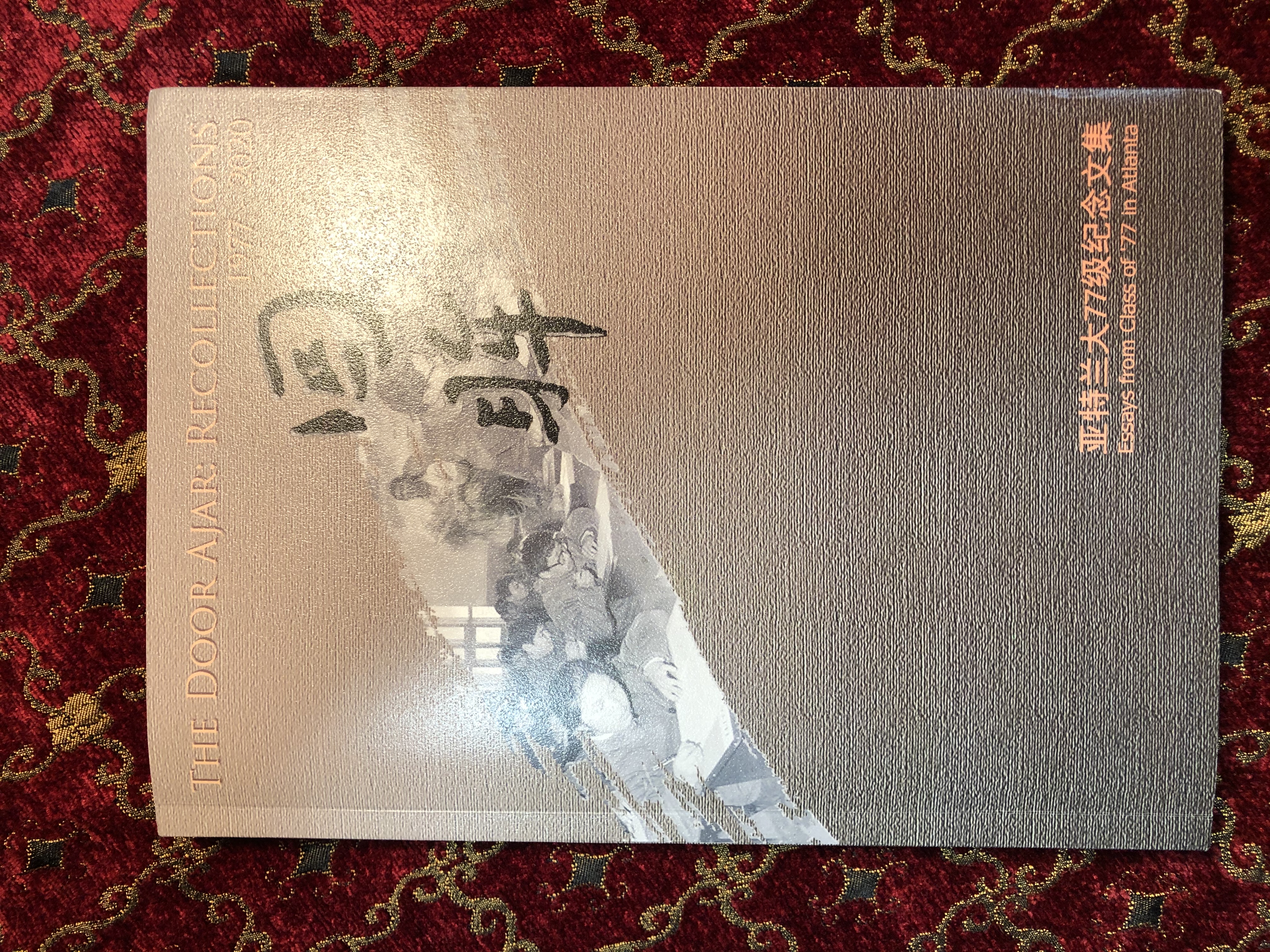

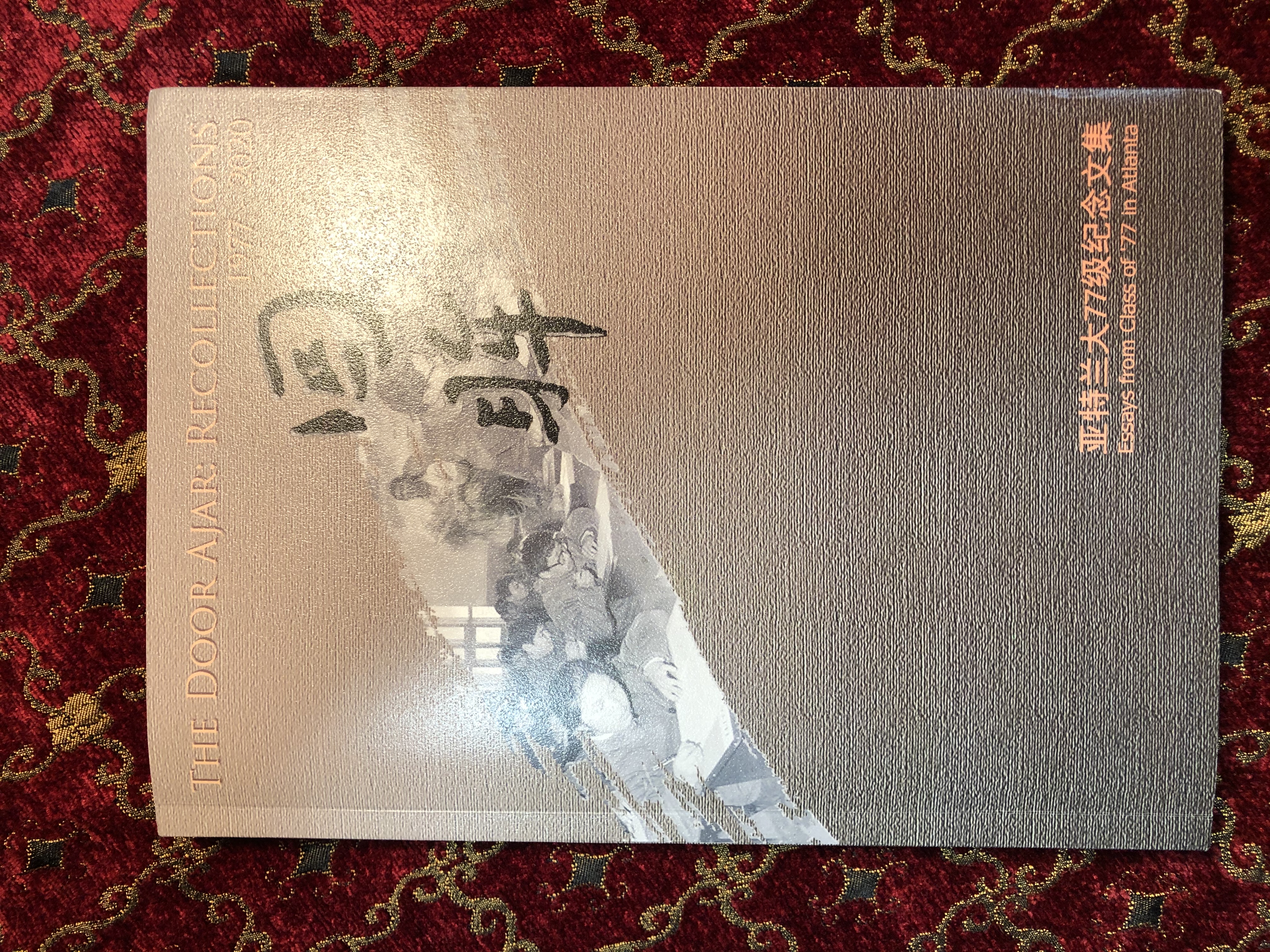

《回眸》是亚特兰大中国1977级大学生的一本回忆性散文集。作为编委,我很高兴它的问世,并为自己参与了此书的编撰而感到荣幸。原因很简单:我是七七级的成员,数十年来对这一群体有很高的认同感,愿意为这个群体做些力所能及的事。

《回眸》 部分编委

《回眸》 部分编委

事情要从2017年甚至更早的时候说起。

我的独生女儿2008年本科毕业,被学校推荐到田纳西州立大学(排名前百)留学,读物理。就读五年期间,她经常出入于著名的“橡树岭实验室”(第一颗原子弹问世的地方),也在世界顶尖的《自然》杂志发表了论文。博士毕业后,就留在亚特兰大,工作、结婚生子。

我第一次去探亲是2013年的冬天,在看孩子做饭之余还走了二十多个州。跟我们扎根的中国古大陆相比,北美的山川大地一样的神秘而苍茫辽远,只不过它原生土著少,外来移民多;文化传统少,林木葱茏多。接下来的几年,我每年都以探亲者的身份在那里呆半年左右。

2017年的11月底,女儿在亚特兰大的报纸上看到一则启事,说来自中国的七七级大学生12月10日要在中国城的一个酒店聚会,纪念1977年恢复高考40周年。大概是觉得我天天看孩子做饭太枯燥,女儿一直鼓励我去参加。我呢,倒是有些感兴趣,可又觉得自己只是个探亲者,不是长住民,所以一直犹豫。后来,终于招架不住女儿的“撺掇”和心底的欲望,还是去参加了。

那次盛会催生了一篇短文:《梦里不知身是客》。该文在当地华人报纸发表,引起了反响,后来又在国内同学群里流传,家乡的朗诵者爱好者们也频频朗诵。这些都使我颇感欣慰,觉得它再次印证了“散文只有说真话、说心里话才能有生命力”的论断。

《回眸》

2018年4月,春风拂面,草长莺飞。亚特兰大的七七级们又举办了一次聚会,纪念1978年入校40周年。这一次我没犹豫,高高兴兴参加了。

聚会时,组织者颇具创意的给每人颁发了一枚纪念章,上面有个人的名字和当年就读大学的名称。边缘有摆成半圆的小字,“汇聚七七级,回眸四十年”。下面还有:“亚特兰大七七级高考四十周年纪念”。不仅发奖章,还发“奖状”,凡是在华人报纸发表有关中国七七级文章的人都有。当时,我只是觉得挺周到的,也好玩儿。数年之后,当我回到生养我的小城,再看到来自万里之外的纪念章和奖状,便觉出了它的纪念意义。更重要的是:它温暖,而且亲切。

聚会中,还有一件事情让我感动不已。

亚特兰大的七七级,大概有二百多人,来自全国各所高校。其中来自清华北大和各个名校者、奋斗几十年事业有成甚至名满天下者,比比皆是。宴会大厅里摆了二十多张餐桌,满满当当,热闹非凡。我当时选坐在比较靠角落的地方。原因还是那一个:我是探亲者,不是长住民,自认为不太适合喧宾夺主。其间,远远看到两三位主办者开始按顺序一张桌子一张桌子的慢慢走过,驻足时却不是敬酒,其中一位先生拿着一个纸卡做的牌子,大约40公分宽,30公分长,他走着,不时举起来展示一下。我一面夹菜一面想:主办者可能是有事情要通知大家吧。大约十来分钟后,他们走到角落这两张餐桌边了。我好奇地歪过身子,想看看纸卡上到底写的什么。实在没想到,上头分两行写着七个字,笔力遒劲,漂亮而潇洒。上面一行是“河南大学”,下面竟然是我的名字!

我震惊不已,急忙站起身来自报家门。其中一位先生说:“您被选为亚特兰大七七级回忆录的编辑组成员,咱们待会儿开个碰头会好不好?”

从小,我是人人鄙视的“黑五类”子弟;长大了,我是黎民黔首芸芸众生。所以,只要走下三尺讲台,特别是进入公开场合,我从来都是“沉默大多数”中的一员。这充满真诚的邀请和“礼遇”令我感动莫名,其中隐含的信任与尊重,无论什么时候想起来,心里都是热乎乎的。

此后的几次编辑会议,我因为不会开车又忙着看孩子,时而参加时而不参加。好在有网络,只要是交给我的任务,哪怕点灯熬油,我都认真完成了。

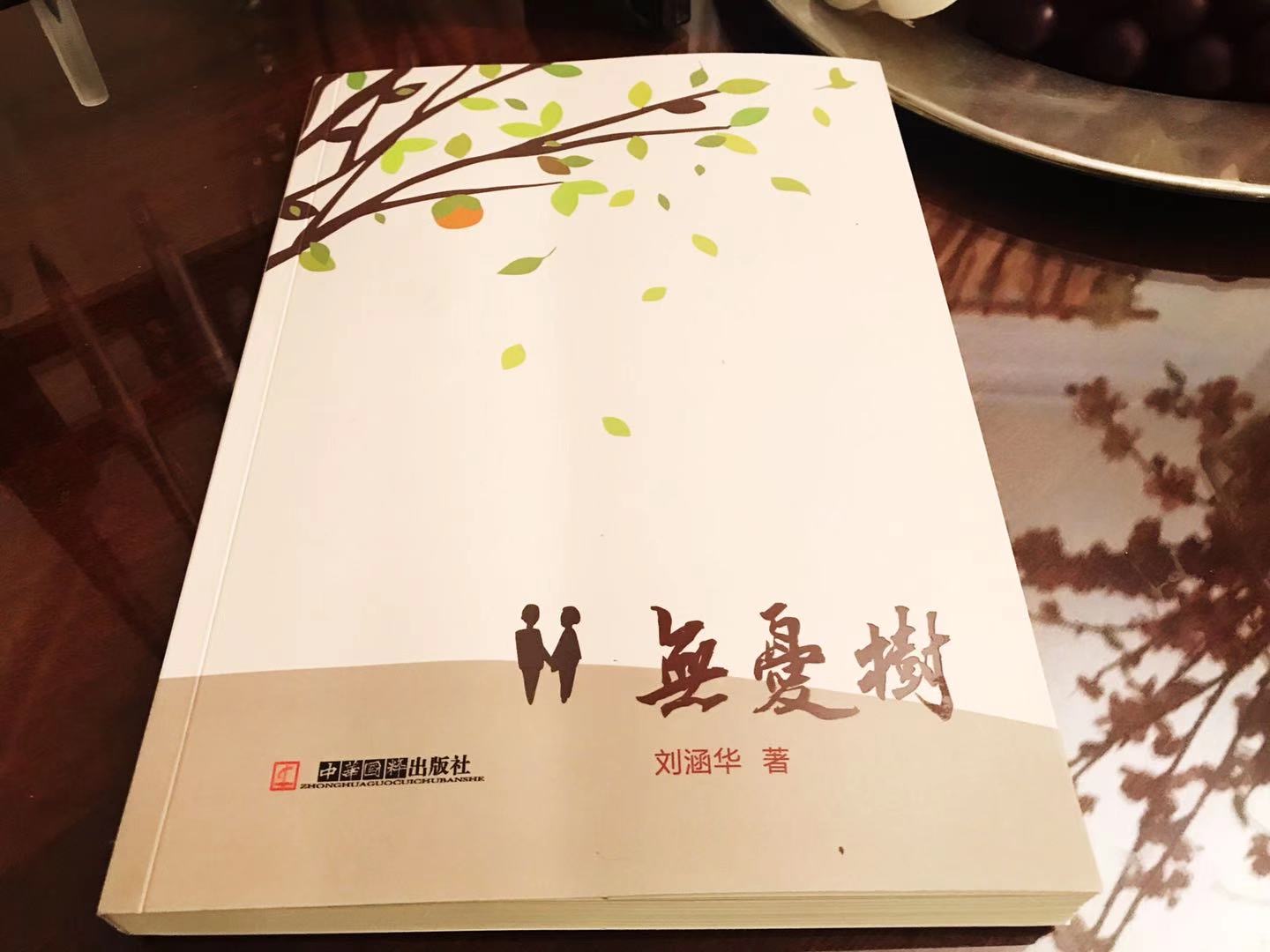

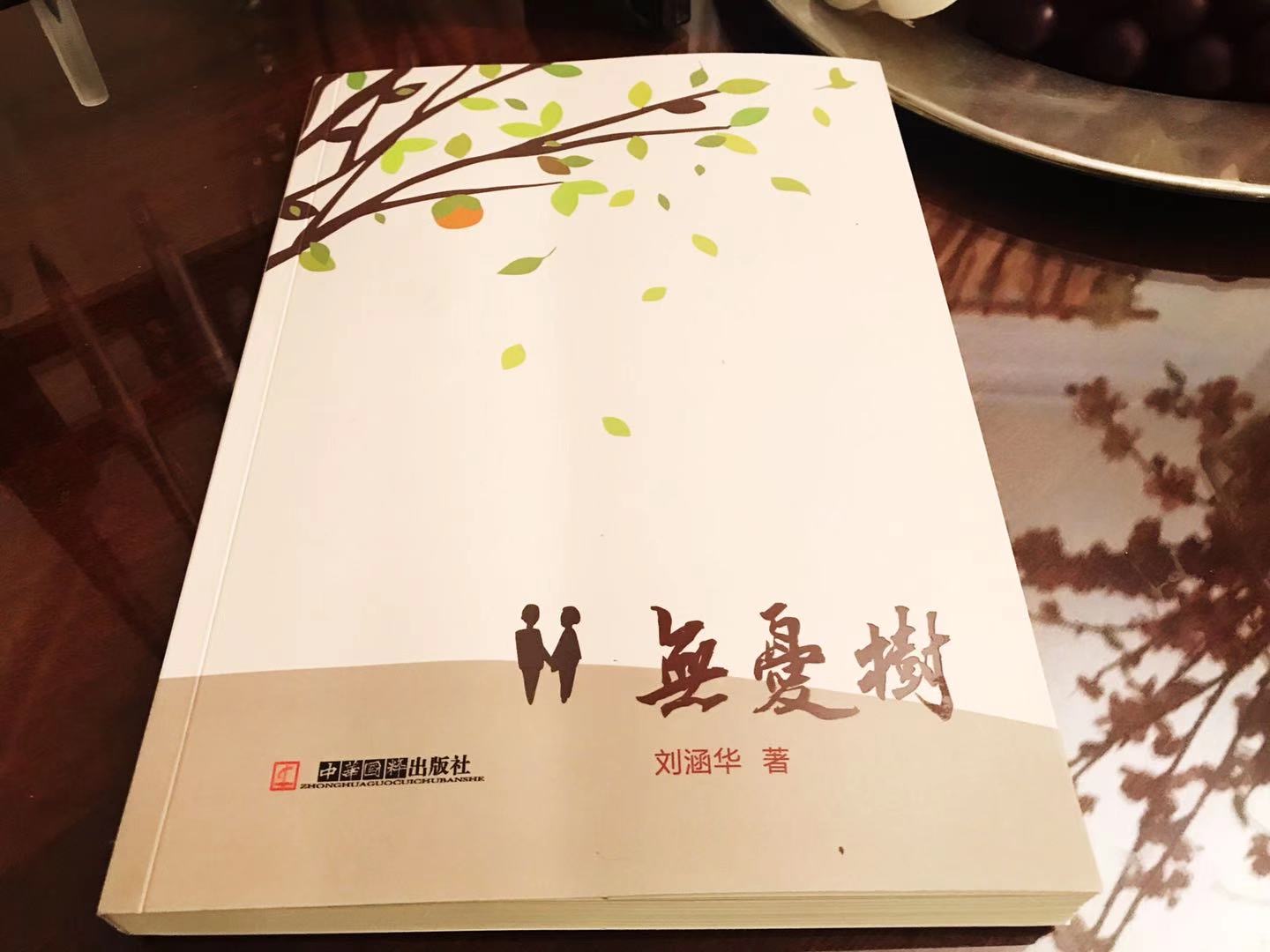

刘涵华的散文集 《无忧树》

值得一提的还有件事情。

编辑组要求作者提交一篇自我介绍。依我的经验,知道这虽是很好的主意,但可能也隐含着一些小小的矛盾与麻烦。比如:有的人会因为过于谦虚低调而惜墨如金;有的人却正好相反。当编辑面对这些长短参差、风格不一的文字时,不改不合适,改得厉害了又会伤筋动骨引起不快。我想,最好是事先提出具体要求,避免后面可能产生的问题。

说还是不说,我犹豫了很久。心想:亚特兰大七七级名副其实的藏龙卧虎,我一默默无闻的教书匠以客居的身份说三道四,合不合适?

考虑良久,还是决定“受人之托,忠人之事”,把自己的意见告诉主编先生。没想到的是:因为底气不足,或者说因为自卑,陈述时我一直处在特别忐忑的状态。那情形,很像一个落水的人在努力扑腾,好使自己尽快靠岸而不至于沉溺。

事后浏览那天的聊天记录,我惊讶地发现自己竟然表现得那么生硬,甚至可以说是强硬,仿佛不采纳我的意见就会天塌地陷。这极容易被人理解为毫无来由的傲慢与无礼,假设我自己是接受者,也一定会被激怒的。没有人知道,在仿佛居高临下的僵硬语气下,埋藏着的是欲说还休的胆怯。

更让人意外的是,面对我的咄咄逼人,主编先生“面不改色心不跳”,温文尔雅地表示同意。我至今仍不清楚:他是因为具有良好的修养在竭力隐忍?还是因为已臻至境能够“无故加之而不怒”?事后,只要一想到那天的对话,我就会惭愧不已:不管是心理健康还是社交礼仪,自己跟那位主编先生相比,真不是差了一星半点儿。

——在亚特兰大七七级群体里,除了尊重与温暖,还能感受到一种促人不断自我完善的力量。与他们交往是这样,阅读他们的文章也是这样。

《回眸》中,许多人的经历都充满启迪且令人感慨万端。

还从主编先生说起。该先生生长于新疆,1975年高中毕业,下放到呼图壁县当知青,后来又进入地质勘探队工作了三年。“我们的队部在戈壁滩上,离最近的小镇8公里。最初住在自己挖的地窝子里,就是在地上挖一个大坑,用木梁芦苇捆盖顶,再糊一层泥巴留一个供进出的斜坡甬道。”“每年二月底出队,十一月收队。……门前的白杨永远是裸枝。……区区六个人,多半年的时间里,这就是我们彼此能接触到的人类。”就是在这样的环境里,主编先生就着油灯复习,考上了新疆工学院。

毕业后,他又继续干地质勘探的老本行。在作者简介的歌谣里,他说自己“开发矿山知其详,显微鉴定寻真相”。后来,大概是做了领导,“宏观管理视野广”。 再后来,“年近半百来留洋,改头换面又经商。” 不过,我觉得他实在不像个商人,身上至今留有领导干部的气质和知识分子的雅致。能告别政坛和权力的诱惑,选择自己心仪的别样的人生,实在是需要一点勇气的。

毕业于清华的H先生,出身于知识分子家庭。高考时,北京市的语文考卷作文题目是《我在这战斗的一年里》,他写的是中国当代史上波澜迭起的1976年。可是,“据说这次高考作文题的本意是让考生写1977年,凡是写其他年份的都算跑题。”阅卷老师们觉得不公,集体上书为考生们仗义执言,才使得他们的作文“起死回生”。

可是,当考生们陆续拿到录取通知书时,他又被政审这一关卡住了。“文化大革命中,我爷爷的一个熟人被专政,她迫于压力,屈打成招,诬告我爷爷是美国特务,导致我爷爷也被专政,当时还没有平反。”后来,还是七十年代末宽松的政治气氛使“有关部门又放宽了政审条件……我也终于等到了第一志愿清华大学的录取通知书。”在文章的结尾,H先生满怀深情地写到:“我衷心希望我们的民族不再经受那样的浩劫,衷心希望我们的后代不再经历那样的磨难。无论走到天涯海角,我始终眷恋着那生我养我的故土,也永远为家乡的父老乡亲祈福”。

H先生的妹妹,也在那年考入了首都医科大学,成为妇科医生。如今,冰雪聪明的她是细胞遗传学分析师,也是知名的华人活动家。亚特兰大七七级群体的创建就得益于这位优秀的女性。

T先生是信阳人,我们的河南老乡。他当年也是知青,下放到了罗山县五七干校。在信阳,罗山是出了名的穷山区。几经提请,考生们终于在考前半个月的时候被允许回到信阳的家里复习功课。但考试时必须再翻山越岭的回来,因为考场设在罗山县的各个公社里。“1977年12月8日,我们这二十多个人都带着各自的被子、衣服和洗涮用具,登上了干校为我们准备的拖拉机和卡车,……一路风尘,来到了当时的高店公社所在地”。我想,这大概是最气派的高考队伍了。不料,更气派的还在后面。这个公社所有参加高考的人,包括知青、回乡青年、普通青年农民,二三百号人,不论男女,晚上统统睡在公社中学的大礼堂里!“地上满满铺上了麦秆。每个考生把自己带来的垫被和被子放上,就算是自己高考休息睡眠的地方。”

T先生考上了河南医科大学,现在是格瑞迪医院的主治医师,著名的Emory大学客座教授。

因为是同乡,和T先生更熟悉、亲近些。这次回家之前,我因为疫情心里紧张,专门向他咨询了路上要注意的事项。自疫情爆发以来,他“遣散”家人孤军奋战,在抗疫一线工作已大半年了。T先生的建议不仅简明扼要,而且极具专业水平,他还给我出了戴两个口罩的好主意。听了他的话,知道了在路上怎么对付疫情,心里便踏实多了。这次能平安回到家中,实在得益于T先生的悉心指点。

让我特别感慨的是来自上海的Z女士。她1972年初中毕业,看照片,颇具江南女子的纤细与秀美。那时,上山下乡的风已经渐渐弱了下来,她被分配到徐汇区一个集体所有制菜场。“早上上班后第一件工作是抡大刀开猪,那开猪的刀有三四斤重,把由机器劈成两半冻得硬梆梆的猪板分成小排,排骨,蹄膀,槽头肉之类……冬天十个指头上全是冻疮溃烂成洞。”

高考的消息传来,在《儿童时代》当编辑的妈妈帮她找了补习老师,她一面开猪卖肉,一边恶补从没学过的高中课程,成功考入上海科技大学数学系。如今她从事电子工程师相关职业,曾在摩托罗拉、戴尔、安若菲等公司就职。在《七七级高考经历》的结尾,她充满怀念地写道:“当时的菜场和周围的老街,旧货市场和那一大片棚户区……早已踪迹全无……漫步华山路,只有熙熙攘攘的人群和当年无二。可那些令人向往的油墩子萝卜糕美味小吃都不见了,换作美食城里的大排档了”。

Z先生出身于湖北水乡,也是初中毕业就回乡劳动。1977年考入华中师大英语系,毕业留校任教。1989年赴美留学,获得孟菲斯大学博士学位。现在,Z先生是肯尼索大学教育心理学博士生导师。他的文笔不仅细腻生动,而且感情丰富、充满诗意。“欣赏着沿途的风光,和木舟划起的涟漪,再看看掌船人优美的划桨姿态,我不禁想,家乡真美,而且我要学会使船!”

十五岁回乡劳动时,他的第一份工作是放牛。“仅仅带它出去吃了几次草,它就认识我了。每次去解它的绳套,看得出它平静的眼神里带着期盼。”“有一天刚下过雨,沟渠边芳草萋萋,它在越过一道沟堑时,一蹄踩空,我便从它高高的背梁上滚落下来。等我爬起来,只见它立在那儿望着我,一副难过的神情。”如此卓越的心灵沟通能力,从事教育心理学研究实在是小菜一碟了。

Z先生还喜欢音乐,拉得一手好二胡。他拉刘天华先生的《良宵》,能让我想起年少时蜷缩在父亲身边听曲儿的情景。最近,Z先生想出一本散文集,邀我出版前帮他浏览一下。虽然知道他功力深厚肯定不会有问题,还是一口答应下来;因为,和这样充满灵性的人交往,看他美妙的文字,实在是一件快乐的事。

再说说Y先生。Y先生毕业于武汉大学中文系,据他自己讲,毕业后曾从事过数不清的职业。教师、科研工作者、律师、企业家等。后来因为儿子读书留在了德国,他也移民到那里。住了几年,不习惯,又辗转来到了亚特兰大。在《回眸》里,找不到他的文章。但我非常清楚地知道,在整个成书过程中,Y先生付出了很多努力。有好几次编委会就在他的家里召开,大家吃吃喝喝聊聊,许多事情在不经意间就顺顺当当解决了。Y先生的夫人是典型的江城女子,漂亮、热诚、快人快语。那莲藕排骨汤炖的,真叫一个出神入化!她还承担了《回眸》的会计工作。我觉得他们二人就像串起颗颗珍珠的那根双股线,一粒粒排列整齐散射着光芒的珠子我们看得清清楚楚,但串起它们的双股线却悄然无声地隐藏起来了。所谓高人,此当为一例。

亚城77级纪念恢复高考40周年

亚城77级纪念恢复高考40周年

还有许多亚特兰大的七七级学友我无缘结识,他们的“故事”一样震撼并引人遐思。

《回眸》的文字稿编辑好之后,又经美编设计了装帧和版式。负责人J先生也颇具传奇色彩。他是长沙人,因超龄一年,网开一面后才破格录取到了中戏。出国后,他去迪士尼公司应聘,人家给了一个入门级的学徒职位。他力陈自己可以胜任更高级别的工作,于是,迪士尼又给了他一个助理美术师职位。没想到,一向随和的他再次婉拒。经过反复磋商与考虑,迪士尼终于聘请他为高级美术师。1996到2004年,他先后参与了动画片《木兰》《人猿泰山》《星际宝贝》的设计和制作,是《熊的传说》的背景艺术风格总设计师。后来,他又进入福克斯公司,先后参与了《冰河世纪二》《森林战士》《里约大逃亡》等动画电影的概念设计及原创。除了网上一两次简短的交流,我跟J先生几无交集。这些都是从和我一样担任文字编辑的瑜伽姐的采访里看来的。她还写下了这样的文字:“看着这份令人炫目的专业简历,对他的敬仰从心底油然而生。……他不仅天分高,而且勤奋努力,不图捷径……毫不夸张地说,他是我们亚特兰大七七级群体的骄傲,是我们湖南人的骄傲,也是华人的骄傲。”

“惟楚有材,于斯为盛”。从J先生身上,我看到走向世界后华人的风采和风骨。

《回眸》是在中国大陆印的。2020年8月11日,主编先生满怀欣喜地告诉我“文集即将启程来美,本想书到后编辑们聚一聚,庆贺我们的成果,但严峻的疫情,唉!”还不仅仅如此。8月“即将启程”之后,又等了快两个月。我不无遗憾地想:回国之前恐怕拿不到书了。没想到,冥冥之中如有神助,10月11日,我收到了主编的微信:“今天我在‘大中华’发书,您能来吗?”

——我已经开始打理行装,机票是10月16号!

不过也有遗憾,10月18号编辑成员的庆祝聚会,我等不及了。如果没有变化,那个时间里的我,应该已经从韩国仁川机场转机,回到生养我的河南,进入郑州隔离“境外”人员的酒店了。不管怎样,能及时拿到《回眸》并把它带回来,已经让人喜出望外了!

“春种一粒粟,秋收万颗子。”和着大自然的节律,《回眸》阳春三月萌芽,孟秋十月收获,给我们同样已届金秋的人生,奉上了一枚沉甸甸的硕果。或者可以说,《回眸》里的每一行字,都像是一串迂回曲折的足迹,它既是七七级学子的,也是生养我们的那块土地的……

“大中华”是个应有尽有的中国超市,奇大无比。除了买东西,无形中也成了华人约见或聚会的地方。

等到女儿带我赶过去,已经比较晚了,约好取书的地点已空无一人。我赶紧在群里头问,马上就有人回:“他们在餐厅区吃饭!”

事后有人说,真够大胆的,疫情这么严重,还敢在人头攒动的超市里吃饭!可他们几个却眉开眼笑:“好不容易见一面,怎么着也得吃个饭、说说话!”由此我知道,在这遥远的异国他乡,七七级学友之间的亲情,已经足可以抵御对疫情的恐惧了。而《回眸》这本书,不仅留住了过往,更是我们今生相遇、手足深情的记录与见证。

有时候会想:如果没有1977年的高考,属于我的命运肯定不是现在这个样子;如果没有亚特兰大七七级、没有《回眸》,我的旅居和人生经历自然也会黯淡许多。风起云涌,因缘际会。在气血既衰的晚年,能够一下子拥有这么多经历相近、秉性相投的朋友,能够彼此携手,做些有意义的事情,“诚为天赐,幸甚,与有荣焉”。他们不约而同表现出的面对命运勇于抉择、奋斗一生绝不言败,以及那种蓬蓬勃勃、老而弥坚的乐观精神,对我来说都是强烈且弥足珍贵的心理暗示。

(照片提供:亚特兰大77级同学会)